中国山西省の旅①麺好き集まれ!編🍲🍜🍝

ふしぎ発見!9月上旬、中国・山西省へ調査旅行に行ってきました🐼⛰️

この旅の目的は観仏三昧!仏教美術を求めて雲崗石窟、そして五台山へ至る壮大な旅だったのですが、今回はその辺りは一旦置き()、山西省での食事レポをお届けします💁🏻♀️

刀削麺の発祥地である山西省!山西料理を彩る三銃士をご紹介しておきましょう。

まずは本noteの主役、麺!旅行中なんと13もの麺に出会いました😳

そして黒酢!

それからお供にサジー🍹

今回は標題の通り、なんと言ってもはずせない麺についてご報告します🫡9日間で出会った麺、一挙公開📣

豊かな麺文化、粉物文化を誇る山西料理。刀削麺だけではありません!麺の種類の豊富さに驚かされること間違いなし!💪🏻🔥🔥🔥

赤枠内が山西省、星印が今回の主たる目的地=五台山です。

北京→大同→五台山→太原へと移動していきました。

(地図:Google Map)

麺①北京故宮博物院(紫禁城)・ジャージャー麺

1日目夜に成田→北京に到着し、2日目は朝から北京・中国国家博物館と故宮博物院(紫禁城)を回りました。

炸醤麺(zhá jiàng miàn)

山東省発祥、中国北部の麺料理。ゆでたての麺に肉みそをかけて混ぜて食べます。

麺②大同・刀削麺(ローカルチェーン店)

2日目、北京見学の後、新幹線で山西省大同市に移動。3時間弱の移動で、外気温が10度くらい下がり15度くらいと少し肌寒くなっていました。が、刀削麺を食べ終わるころにはすっかり慣れて心地よいくらいに。

(京都市内の平城京跡を壁でぐるりと囲んじゃう!みたいな発想に驚くばかり)

刀削麺(dāo xiāo miàn)

日本でもよくお目にかかるので食べたことがある方も多いのではないでしょうか。麺の生地の塊をくの字の刀で削りだして作る麺で、真ん中が分厚く、両端が薄いので独特の食感とスープとよく絡む感じが美味しく、食べ応えアリ!

麺③大同・刀削麺(ローカル店)

3日目、雲崗石窟で天井を見上げすぎて首を痛めていたときに食べた刀削麺。具はキノコと豆腐干(かな?)でヘルシーな感じでした。この刀削麺が一番美味しかった気がします……幸でした。

麺④砂鍋麺

4日目、大同市博物館を見学後、都会の大同の街を離れ、五台山方面へ。高速で移動中の車中から見える景色がどんどん変わり、人里を離れていることを感じてちょっと不安に。やっと着いた街も、中秋節でほとんどのお店がお休み!お昼ご飯にありつけないかも…なんて思っていたら、ありました。麺のお店!よかった~!😮💨

大同と全然違います。

砂鍋米線(shāguō mǐxiàn)

元は雲南料理だそう。煮えたぎったぐつぐつの状態で登場!麺は米粉、太めのビーフンでした。もちもち系。辛い麺にしてみましたが、辛党自慢ではない筆者でも美味しくいただけるレベルの辛み。山西の味付けは日本人の口に合うのかもしれません。具は豆腐干、きのこのほか、厚揚げに見えるものがありますが、これはかまぼこ的な味わいでした。

麺⑤忻州・莜麺

さて、いよいよ五台山が見えてきた4日目夜。五台山のふもとの街、忻州(きんしゅう)にて一泊。街は中秋節当日を迎え、大いに賑わっていました!

莜麺(yóu miàn)

オーツ麦の生地を平たく伸ばしてくるりと巻き、筒形にして並べて、蒸した麺です。辛いソースかトマトのソースをかけて食べます。ソースと馴染みやすい形状。トマトソースが美味しかったです。

のちにKeMCoにてこれに似ているパッケリというパスタがあると伺ったのですが、たしかにそっくり👀

麺⑥五台山・刀削麺

お肉の刀削麺!安定のお味。この日は夜には五台山という仏教の聖地に入る=精進料理になるという日だったので、もうしばらくお肉は食べるチャンスないのかも?なんて思いながら食べました。

セルフでパクチー、黒酢、辣油をかけてお味を調整。

麺⑦五台山・撥魚/剔尖

5日目。五台山に入りました。ここからは精進料理!ということでお肉を豆腐や豆で代用したお食事をいただきます。

撥魚(bō yú)/剔尖(tī jiān)

刀で生地を削り取って作る刀削麺に対し、お箸で生地を削り取る(?!)のだそう。そのため、両端が細く中ほどが丸味を帯びる、小魚のようなフォルムになるんだとか。これまた山西省発祥。山西省の小麦粉料理の種類豊富さたるや凄まじいです。

このフォルム、この短さが「麺」と思って食べるとちょっと不思議な感じ。山菜を使ったちょっと素朴なお味でした。

作り方が気になる方はこちらに動画が上がっているのでぜひ見てみてください👀🥢お箸すご…食べる用途だけじゃなくて麺も作れるんだ…となります。

麺⑧太原・刀削麺

7日目のお昼。五台山での主食はお粥(宿坊に2泊させていただいたのです…!)でしたので、麺とは丸1日ぶりの再会。

キビのおかゆになすと白菜と豆腐のおかず。お肉はNG🙅♀️

刀削麺を食べると「あ~これこれ!」という感覚になりました。懐かしい味のような気がしました。

麺⑨太原・ハサミ麺

7日目の夜。こちらは山西省の食文化を伝える国営のレストランだそうで、「山西省民俗博物館分館」と書いてありました。

ハサミ麺✂️

ちょっと正しい呼称がよくわからないのですが、こちらは職人さんが握り込んだ生地をハサミで削り、鍋の中に落としていくという作り方。

ニンニクたっぷり、トマトと小松菜(だったかしら?)が入ったスープが美味!✌️

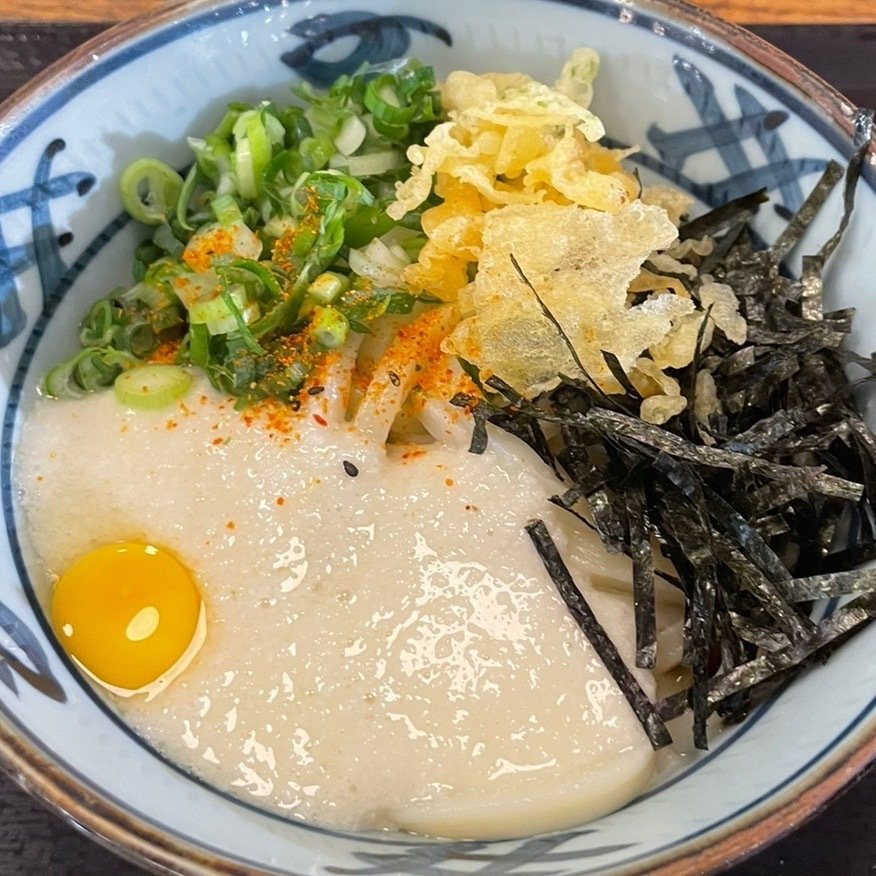

麺⑩太原・莜麺

同じく7日目夜。再びの莜麺!トマトと卵のソース。

麺⑪太原・長寿麺

そして同じく7日目夜、麺職人の方のパフォーマンス披露がありました。

長寿麺(chángshòumiàn)

いつかの銀行CM「ながーーーーーーいお付き合い」を思い出すながーーーーーーい麺。長寿を願って一本のながーい麺を食べるということみたいです。面白いくらいどんどん伸びていく麺は圧巻です。

麺⑫太原・龍鬚麺

龍鬚麺(lóng xū miàn)

日本でも中華街で人気の龍髭糖(龍のひげ飴)がありますが、まさしく同じやり方で作る麺。1本が2本になり、4本、8本、16本、32本、64本……と本数が増えていきます。最終的には龍髭のような?サラサラの細い麺が完成。

茹でようとすると溶けちゃうので食用じゃないとの噂😲

おまけ・麺⑬面塑

麺大国、山西省には食べる麺以外の麺もある??!

面塑(miàn sù)

4日目夜に訪ねた忻州の街で見たのは、麺で作った(?!)塑像です。詰まるところ、日本でいう、小麦粘土みたいなことかと思います。中国では、「面」(簡体字)/「麺」(繁体字)という言葉で粉(小麦に限らず)で作った生地のことを表すようで、それゆえに文字面だけ見ると日本語ネイティブとしては「うどんで作った像なのかな???」とびっくりしてしまうような表現になる模様。

おわりに

あの、決して食い倒れに行ったわけではないのです。日中はひたすら寺院や博物館で観仏三昧、麺三昧はそのエネルギーチャージなので、悪しからず🕵🏻♀️それにしても9日間の間にこんなにもたくさんの麺に出会っていたのかという驚きを覚えつつ、まだまだ美味しいものを食べたので(笑)、追ってまたご紹介できればと思います。

毎日美味しいものをたくさん食べて過ごしたので、帰国後も胃袋が拡張して飽食の日々が続いております🥷

【開催中!】展覧会「Land-scape-お持ち帰りできる風景」

会期|2024年10月7日(月)~12月6日(金)

11:00–18:00【土日祝休館】

特別開館|10 月19 日(土)、11 月23 日(土・祝)

臨時休館|10 月21 日(月)、11 月25 日(月)

入場|無料、事前予約不要

主催|慶應義塾ミュージアム・コモンズ

協力|慶應義塾大学アート・センター、慶應義塾大学三田メディアセンター

写本や稀覯本(きこうぼん)、版画や写真、絵葉書や旅の道具などの紹介を通じて、みなさんを「お持ち帰りできる風景」を巡る旅にご招待します。お楽しみに!

文責:KeMiCo Honoka