もとかずくんと書を極める~前編~

こんにちは!KeMCo事務担当のJimです。2022年ももうすぐ半年…皆さんは年始に掲げた「今年の目標」は達成しつつありますか?

私は「三田のグルメを食べつくす!」と目標を掲げてたくさん食べた結果、摂取カロリーが消費カロリーを大幅に上回り、現在はダイエットに勤しんでいます。

さて、「今年の目標」に「仕事をもっと頑張りたい!」などと掲げた皆様、慶應義塾ミュージアム・コモンズ(KeMCo)で開催中の「書を極める:鑑定文化と古筆家の人々」展はご覧になりましたか?

書の美術品「古筆切(こひつぎれ)」などの筆跡鑑定を職業にしていた一家、「古筆家」の活動に焦点を当てた本展。もしかしたら明日の仕事のヒントも見つかるかも…?!

会期終了まであと1か月を切った「書を極める」展を、本展キャラクター「もとかずくん」と一緒に巡ってみようと思います!

「もとかずくん」って?

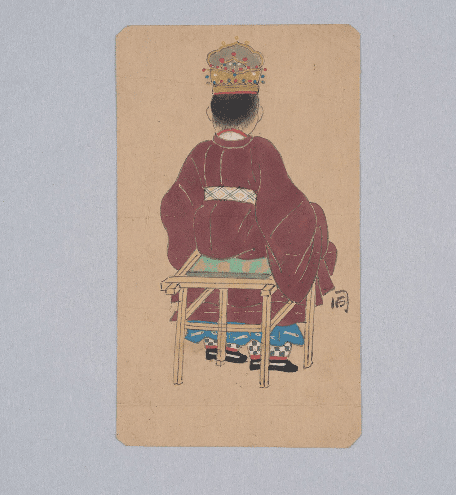

もとかずくんの本名は、公家の「東園基量(ひがしぞの もとかず)」。有職故実に詳しい「有職四天王」の一人です。

彼はもともと出品作品のひとつ、『知譜拙記(ちふせっき)』に挟まっていました。栞として使われていたようです。『知譜拙記』は公家の系図が書かれた本で、もちろん東園基量の名前も載っています👀

今日は、栞から飛び出した「もとかずくん」とともに会場を巡っていこうと思います!

もとかずくんと「書を極める」展へ

さっそく、もとかずくんとKeMCoへやってきました!

KeMCoは三田キャンパス東門から徒歩1分。桜田通り沿いの銀色の扉が目印です。

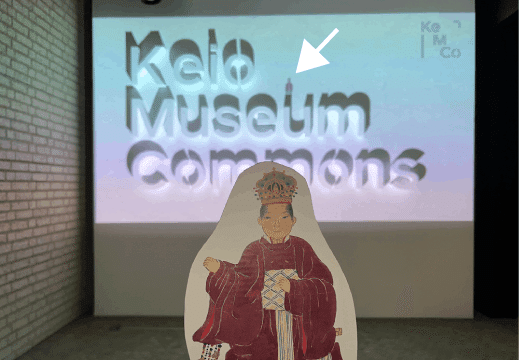

受付で展示の説明を受けて、さっそくエレベーターで展示室へ行こうかな? と思ったところ、受付近くのプロジェクションマッピングに見覚えのある顔が。

このプロジェクションマッピングはKeMCoの学生スタッフ「KeMCoM」が本展のために制作したのだそう✨

隣の案内板にももとかずくんがいて、にぎやかです!

綺麗なものをスクラップ!

展示室に早速入ったのですが、キャプションの横にある作品の個別の解説が見当たりません…💦

実は「書を極める」展では、章ごとの解説パネルはあるのですが、作品の横には敢えて解説を載せていないのです!

入口にあるカタログの見本かモバイルガイドでじっくりとお手元で解説をご覧いただけます。ちなみにモバイルガイドはKeMCoの学生が制作したもので音声ガイドもついています。音声ガイド派の皆様も楽しめますね🎶

展示は5章に分かれており、セクション1「書を鑑賞する」では、書の美術品「古筆切」などを中心に展示されています。

古筆切や古筆家については前回の記事をご覧ください!

もとかずくんが気になったのは、「古筆短冊貼交屏風」。

江戸時代、古筆切の蒐集や鑑賞が流行ったころ、古筆切や短冊色紙などを美しく貼った屏風を飾ることもあったのだそう。この作品には20点以上の切や短冊などが貼られています!

現代で言うと、素敵なステッカーやポストカードをつい飾りたくなるようなものでしょうか。綺麗なものを大切にしたくなるのは今も昔も同じですね!

鑑定家のお仕事道具

セクション2「筆跡鑑定という仕事」では、筆跡鑑定を仕事にした人々が使っていた辞典や手引きなどを紹介しているのだそう。どんなものが展示されているかな?と、もとかずくんと展示ケースを覗いたところ…

『知譜拙記』は、入手しやすく近代まで使用された公家の系図集成。

本自体の大きさもメモ帳くらいの小さなものなのですが、それもそのはず、『改正増補諸家知譜拙記』という版本の必要な部分を携帯に便利な大きさに書き写したものなのだとか。

実際に鑑定家たちが仕事で使っていたのでしょうか。親近感を感じますね…!!

セクション2では、他にも鑑定家が使っていた筆者別の古筆切リスト「古筆名葉集」や、鑑定する際に使っていた実物を原寸大で模写した筆跡類などが展示されています。

一番右はトンボを追加してみたもの。このくらいの大きさだったのでしょうか…

展覧会ポスターの謎の人物

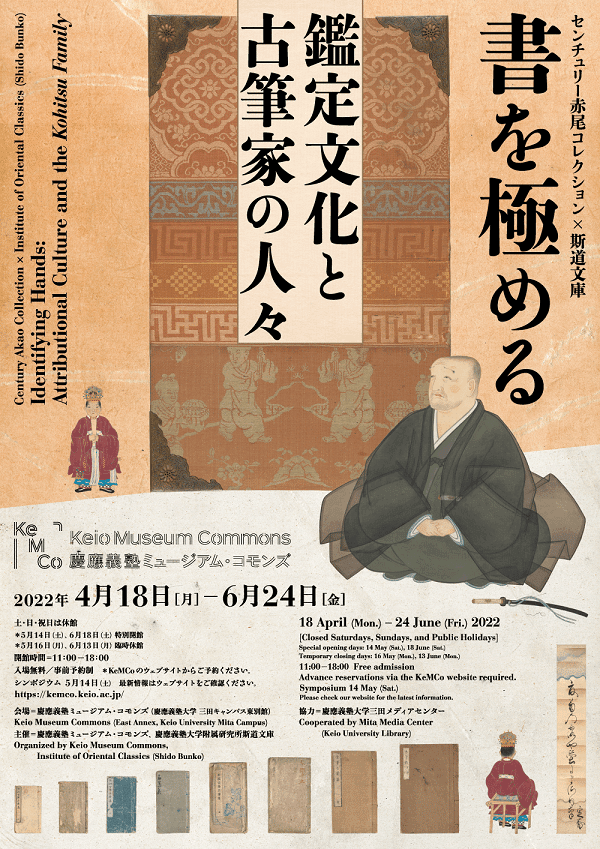

ところで、皆さんは「書を極める」展のポスターはご覧になりましたか?

もとかずくんもおりますが、ポスターの中でも特に気になるのが右側の黒衣を着た僧侶らしき人物。一体誰なんでしょう…?

セクション3「古筆家の人々」では、この人物の謎がわかるようです!もとかずくんとセクション3の展示を歩いていると、さっそく「彼」を見つけました!

展示室で借りたカタログ見本で解説を読むと、中央の作品は、「古筆了珉(こひつりょうみん)像」」なのだそう。

展覧会タイトルにもある筆跡鑑定を仕事にしていた「古筆家」の人物のようです!

この古筆了珉は古筆家の5代目で、江戸幕府に「古筆見」職に任じられた人物のひとり。

幕府直々に職を与えられるなんて、古筆鑑定家は珍重されていたのですね!

セクション3には、古筆了珉のほかにも、古筆家の初代である「古筆了佐像」や彼が詠んだ狂歌、古筆鑑定家の系図などが展示されています。

特に系図や印譜関係が充実して展示されているのですが、初代・古筆了佐からはじまり古筆家に関係する人々が列挙されています。

一見同じように見えるのですが…『補正和漢書画古筆鑑定家印譜』では古筆本家が上段、別家が中段、門人系が下段に分かれて整理されているようなのですが、『増補和漢書画古筆鑑定家印譜』では血縁・子弟関係を系譜にしているので、よく見ると門人も上段にいたりしています👀

この印譜には、使っていた極印も書かれているので、展示されている極札(きわめふだ:鑑定書のこと)に押されたものと見比べながら、自分が今度は極札の「極め」をする気分で鑑賞できました🎶

後編へ続く…

古筆家の仕事ぶりを見たところで、後編では続くセクション4、セクション5のご紹介のほか、Room2での相剥ぎ体験もレポートしていきます。

どうぞお楽しみに!

「センチュリー赤尾コレクション × 斯道文庫 書を極める:鑑定文化と古筆家の人々」展

2022年4月18日(月)〜6月24日(金)11:00—18:00 (最終入場は17:30)

土・日・祝は休館

*5月14日(土)、6月18日(土)は特別開館

*5月16日(月)、6月13日(月)は臨時休館

場所:慶應義塾ミュージアム・コモンズ(三田キャンパス東別館)

対象:無料/どなたでもご覧いただけます [事前予約制]